Todo documento de civilización: índices de la represión

POR: JOSÉ LUIS SALAZAR

11-08-2025 22:06:32

Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González, miembro del colectivo Antes Muerto Cine, se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de la UNAM, donde recibió el Puma de Plata y el Premio del Público. Uncontraarchivo

Unos meses antes de suicidarse, Walter Benjamin, decepcionado ante el ascenso del fascismo y la alianza de su principal adversario político con este, escribe en la desesperación sus Tesis sobre la filosofía de la historia. De allí, Mazú extrae el título de su película, retomando una de sus frases más incisivas: "Todo documento de civilización es también un documento de barbarie". Su relectura, menos desesperanzada pero no menos comprometida políticamente, da lugar a un ensayo fílmico que articula pasado y presente desde el montaje y la denuncia.

Benjamin ejemplifica, en las primeras páginas de ese texto, una metáfora: un autómata que juega al ajedrez y siempre gana, aunque en realidad está manejado por un enano jorobado escondido en su interior. Este enano, en la filosofía, esrepresentado por el materialismo histórico.

Para Benjamin, articular históricamente el pasado no significa reconstruirlo "tal como verdaderamente fue", sino apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. El rol del historiador materialista es atrapar una imagen del pasado justo cuando esta irrumpe ante el sujeto histórico como advertencia.

Ese instante de peligro, que Benjamin anticipó, vuelve a materializarse ante el avance del autoritarismo y la impunidad estatal. Mazú intenta entonces, desde su práctica cinematográfica, atrapar esa imagen del pasado que amenaza con volverse presente, porque, como también advierte Benjamin, "ni siquiera los muertos están a salvo del enemigo, si este vence".

En el cruce de las calles General Paz y Emilio Castro, en Lomas del Mirador, murió Luciano Arruga en 2009 a manos de las fuerzas del Estado. No se entregó su cuerpo. Solo cinco años después fue hallado, reducido a huesos. Las autoridades en colusión con hospitales y servicios médicos, durante años,ofrecieron versiones contradictorias: accidente, robo, atropello, golpe.

Mazú filma ese cruce de calles, ese punto donde pasado y presente se superponen. Las imágenes de archivo de la avenida General Paz, construida en 1936 para delimitar el área rural del área urbana de Buenos Aires, aparecen cargadas de un discurso de progreso: luz, civilización, modernidad. Pero lo que hoy se ve en ese lugar es un paraje sombrío, desdibujado, pobremente iluminado. Esa discontinuidad entre imagen y palabra es interrumpida por la voz de Mónica, madre de Luciano, que relata el hostigamiento sistemático que su hijo sufrió por parte de la policía: persecuciones, amenazas, arrestos y golpizas.

Palabras como "unidad nacional", "progreso" o "amor a la patria naciente" emergen aleatoriamente sobre imágenes de trazos y diseños urbanos. Funcionan como evidencia de un aparato ideológico que desde sus orígenes ha servido para ordenar el territorio desde el control y la exclusión. La vegetación que encubre lo que "no debe verse", el llamado a reforzar la presencia policial, el orden y el sometimiento, la defensa de la avenida General Paz como símbolo de civilización, revelan un mismo patrón: la represión como eje del trazo urbano.

Benjamin recuerda la profunda tristeza que sintió Flaubert al revivir Cartago. Al preguntarse por el origen de esa tristeza, la encuentra en la tarea misma del historiador: empatizar con el vencedor. Los vencedores de ayer son, en efecto, los predecesores de quienes nos dominan hoy; por eso, todo relato que simpatiza con el vencedor termina siendo funcional a su heredero, al poder presente.

En esa línea, el cuerpo de Luciano, asesinado, desaparecido, retenido durante tres meses en la morgue, mientras su rostro era reproducido en fichas de búsqueda en toda Buenos Aires, se convierte en un mapa de la violencia del Estado, en una evidencia que el poder buscó desaparecer.

Pero no solo el cuerpo: también las imágenes de la avenida General Paz con sus amontonamientos de trabajadores esperando el colectivo, los carriles atestados de autos, las casas cubiertas de propaganda política intervenida, los vidrios rotos, las veredas llenas de basura, la ropa abandonada, los zapatos dispersos, las gorras colgadas de ramas, las luces tenues que apenas iluminan la noche, constituyen el escenario de un crimen estructural. Un crimen de Estado que no solo mata de manera paulatina, sino que asfixia y deshumaniza a sus habitantes.

Entre esa oscuridad, una placa se levanta justo en el punto donde Luciano fue asesinado. En Google Maps, al recorrer esas calles, todavía se ven las pancartas con su rostro a las que se han sumado ya cientos más de desaparecidos en democraciaempalmados con propaganda política con mensajes, más vacíos que nunca: "garantía de seguridad", "garantía de futuro". Incluso el antiguo cuartel policial donde fue torturado y asesinado, ahora abandonado, lleva un cartel que lo recuerda. Allí se dibuja otra historia: la historia de los vencidos que no yacen en el suelo, sino que emergen y reclaman lugar. Una historia que desborda a la versión oficial, que no la puede contener.

Mónica, su madre, relata el hostigamiento fecha por fecha. Cada arresto. Cada grito desde una celda donde su hijo era molido a golpes. Cada quejido. Cada hematoma oculto. Las palabras de Luciano intentando disimular el dolor con abrazos y palabras para no preocupar a su madre. Este espiral de violencia, o como ella misma lo llama, una cuenta regresiva, fue preparando el terreno hasta que se presentó la oportunidad de eliminarlo. Esa cuenta regresiva culminó el 31 de enero de 2009.

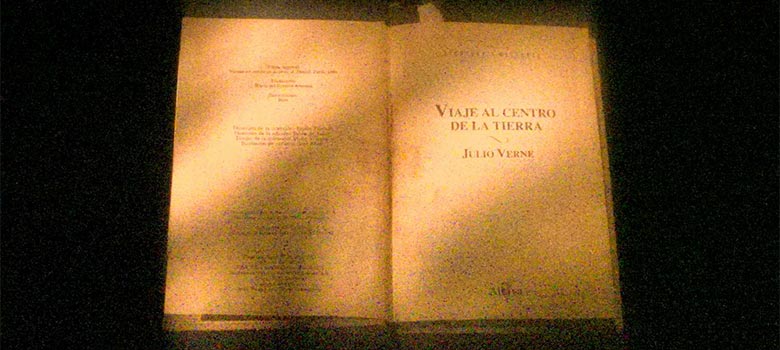

Pero, a diferencia de un Estado que ofrece solo la tierra como destino, una cripta, un nombre grabado, Mónica decide mirar al cielo. Las imágenes de libros de Julio Verne aparecen en pantalla, recuerdos de Luciano. Soñaba con globos aerostáticos. Preguntaba si algún día podrían viajar en uno. "¿Por qué no?", decía. Soñaba con ir al mar y atraparlo con las manos. Con tener el mar en las palmas.

Las naves espaciales, los globos, el viaje al centro de la tierra representan más que las fantasías de un niño no impedido por las limitaciones del Estado y la pobreza. Son también el modo en que su madre lo recuerda más allá del dolor, más allá de la ausencia. Lo encuentra en el cielo, en el futuro.

"¿Tanto pedimos?", dice Mónica, al enumerar jornadas laborales extensas, salarios bajos, vigilancia policial, menos educación, menos servicios, menos espacios de recreación, menos vacaciones, menos dignidad.

Walter Benjamin lo expresa de otro modo: "La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que ahora vivimos es en verdad la regla".

Para los materialistas históricos, el presente no es un simple tránsito entre pasado y futuro, sino un estado de detención, una interrupción donde la historia no avanza por su cuenta, sino que debe ser escrita desde una posición crítica. Allí, en ese punto de detención, es donde Benjamin y Marx colocan la posibilidad de la esperanza: no en una proyección lineal, sino en una irrupción. Y es desde esa misma detención que hoy, como en el pasado, bebemos para imaginar el futuro.

Hacia su final, la película articula también su propia tesis, esa que se escucha en las marchas de Buenos Aires, pero presente en distintas partes del mundo más allá de la pantalla: "Ya vas a ver, las balas que nos tiraste van a volver".

Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González, miembro del colectivo Antes Muerto Cine, se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de la UNAM, donde recibió el Puma de Plata y el Premio del Público. Uncontraarchivo

Unos meses antes de suicidarse, Walter Benjamin, decepcionado ante el ascenso del fascismo y la alianza de su principal adversario político con este, escribe en la desesperación sus Tesis sobre la filosofía de la historia. De allí, Mazú extrae el título de su película, retomando una de sus frases más incisivas: "Todo documento de civilización es también un documento de barbarie". Su relectura, menos desesperanzada pero no menos comprometida políticamente, da lugar a un ensayo fílmico que articula pasado y presente desde el montaje y la denuncia.

Benjamin ejemplifica, en las primeras páginas de ese texto, una metáfora: un autómata que juega al ajedrez y siempre gana, aunque en realidad está manejado por un enano jorobado escondido en su interior. Este enano, en la filosofía, esrepresentado por el materialismo histórico.

Para Benjamin, articular históricamente el pasado no significa reconstruirlo "tal como verdaderamente fue", sino apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. El rol del historiador materialista es atrapar una imagen del pasado justo cuando esta irrumpe ante el sujeto histórico como advertencia.

Ese instante de peligro, que Benjamin anticipó, vuelve a materializarse ante el avance del autoritarismo y la impunidad estatal. Mazú intenta entonces, desde su práctica cinematográfica, atrapar esa imagen del pasado que amenaza con volverse presente, porque, como también advierte Benjamin, "ni siquiera los muertos están a salvo del enemigo, si este vence".

En el cruce de las calles General Paz y Emilio Castro, en Lomas del Mirador, murió Luciano Arruga en 2009 a manos de las fuerzas del Estado. No se entregó su cuerpo. Solo cinco años después fue hallado, reducido a huesos. Las autoridades en colusión con hospitales y servicios médicos, durante años,ofrecieron versiones contradictorias: accidente, robo, atropello, golpe.

Mazú filma ese cruce de calles, ese punto donde pasado y presente se superponen. Las imágenes de archivo de la avenida General Paz, construida en 1936 para delimitar el área rural del área urbana de Buenos Aires, aparecen cargadas de un discurso de progreso: luz, civilización, modernidad. Pero lo que hoy se ve en ese lugar es un paraje sombrío, desdibujado, pobremente iluminado. Esa discontinuidad entre imagen y palabra es interrumpida por la voz de Mónica, madre de Luciano, que relata el hostigamiento sistemático que su hijo sufrió por parte de la policía: persecuciones, amenazas, arrestos y golpizas.

Palabras como "unidad nacional", "progreso" o "amor a la patria naciente" emergen aleatoriamente sobre imágenes de trazos y diseños urbanos. Funcionan como evidencia de un aparato ideológico que desde sus orígenes ha servido para ordenar el territorio desde el control y la exclusión. La vegetación que encubre lo que "no debe verse", el llamado a reforzar la presencia policial, el orden y el sometimiento, la defensa de la avenida General Paz como símbolo de civilización, revelan un mismo patrón: la represión como eje del trazo urbano.

Benjamin recuerda la profunda tristeza que sintió Flaubert al revivir Cartago. Al preguntarse por el origen de esa tristeza, la encuentra en la tarea misma del historiador: empatizar con el vencedor. Los vencedores de ayer son, en efecto, los predecesores de quienes nos dominan hoy; por eso, todo relato que simpatiza con el vencedor termina siendo funcional a su heredero, al poder presente.

En esa línea, el cuerpo de Luciano, asesinado, desaparecido, retenido durante tres meses en la morgue, mientras su rostro era reproducido en fichas de búsqueda en toda Buenos Aires, se convierte en un mapa de la violencia del Estado, en una evidencia que el poder buscó desaparecer.

Pero no solo el cuerpo: también las imágenes de la avenida General Paz con sus amontonamientos de trabajadores esperando el colectivo, los carriles atestados de autos, las casas cubiertas de propaganda política intervenida, los vidrios rotos, las veredas llenas de basura, la ropa abandonada, los zapatos dispersos, las gorras colgadas de ramas, las luces tenues que apenas iluminan la noche, constituyen el escenario de un crimen estructural. Un crimen de Estado que no solo mata de manera paulatina, sino que asfixia y deshumaniza a sus habitantes.

Entre esa oscuridad, una placa se levanta justo en el punto donde Luciano fue asesinado. En Google Maps, al recorrer esas calles, todavía se ven las pancartas con su rostro a las que se han sumado ya cientos más de desaparecidos en democraciaempalmados con propaganda política con mensajes, más vacíos que nunca: "garantía de seguridad", "garantía de futuro". Incluso el antiguo cuartel policial donde fue torturado y asesinado, ahora abandonado, lleva un cartel que lo recuerda. Allí se dibuja otra historia: la historia de los vencidos que no yacen en el suelo, sino que emergen y reclaman lugar. Una historia que desborda a la versión oficial, que no la puede contener.

Mónica, su madre, relata el hostigamiento fecha por fecha. Cada arresto. Cada grito desde una celda donde su hijo era molido a golpes. Cada quejido. Cada hematoma oculto. Las palabras de Luciano intentando disimular el dolor con abrazos y palabras para no preocupar a su madre. Este espiral de violencia, o como ella misma lo llama, una cuenta regresiva, fue preparando el terreno hasta que se presentó la oportunidad de eliminarlo. Esa cuenta regresiva culminó el 31 de enero de 2009.

Pero, a diferencia de un Estado que ofrece solo la tierra como destino, una cripta, un nombre grabado, Mónica decide mirar al cielo. Las imágenes de libros de Julio Verne aparecen en pantalla, recuerdos de Luciano. Soñaba con globos aerostáticos. Preguntaba si algún día podrían viajar en uno. "¿Por qué no?", decía. Soñaba con ir al mar y atraparlo con las manos. Con tener el mar en las palmas.

Las naves espaciales, los globos, el viaje al centro de la tierra representan más que las fantasías de un niño no impedido por las limitaciones del Estado y la pobreza. Son también el modo en que su madre lo recuerda más allá del dolor, más allá de la ausencia. Lo encuentra en el cielo, en el futuro.

"¿Tanto pedimos?", dice Mónica, al enumerar jornadas laborales extensas, salarios bajos, vigilancia policial, menos educación, menos servicios, menos espacios de recreación, menos vacaciones, menos dignidad.

Walter Benjamin lo expresa de otro modo: "La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que ahora vivimos es en verdad la regla".

Para los materialistas históricos, el presente no es un simple tránsito entre pasado y futuro, sino un estado de detención, una interrupción donde la historia no avanza por su cuenta, sino que debe ser escrita desde una posición crítica. Allí, en ese punto de detención, es donde Benjamin y Marx colocan la posibilidad de la esperanza: no en una proyección lineal, sino en una irrupción. Y es desde esa misma detención que hoy, como en el pasado, bebemos para imaginar el futuro.

Hacia su final, la película articula también su propia tesis, esa que se escucha en las marchas de Buenos Aires, pero presente en distintas partes del mundo más allá de la pantalla: "Ya vas a ver, las balas que nos tiraste van a volver".